Kletten |

Hülle der Großen Klette

Selten blühen Kletten weiß, ziehen aber dennoch Blütenbesucher an, hier eine Schwebfliege

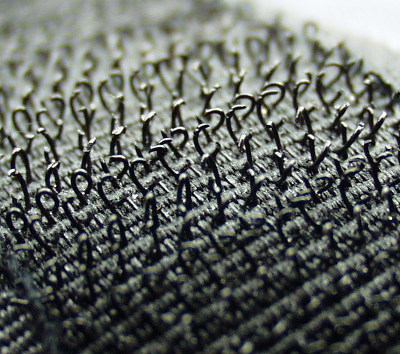

Klettverschluss: Haken

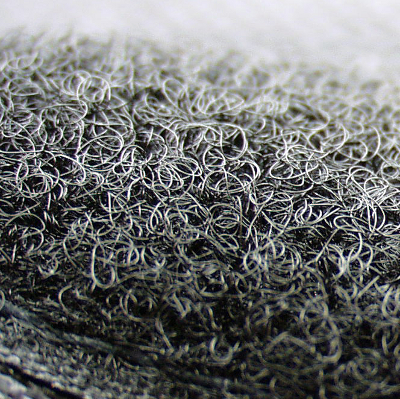

Klettverschluss: Schlaufen

Die Fruchtstände sind für Mensch und Tier nicht ganz ungefährlich. Beim sorglosen Spielen mit den Fruchtständen können sich die hakigen Hüllblätter in der Haut festsetzen und unangenehmes Brennen hervorrufen. Gelangen sie ins Auge, kann es zu schmerzhaften Entzündungen kommen. Hunde verschlucken oft Teile der Kugeln, was oft zu Reizungen im Hals führt. Für Fledermäuse können Kletten sogar lebensgefährlich werden, wenn sie sich darin verhaken.

Die Wurzeln der Kletten sind ungiftig und essbar, müssen allerdings vor der Blüte geerntet werden. Sie schmecken leicht nach Artischocke und können roh, gekocht oder gedünstet als Gemüse verzehrt werden. Das reichlich vorhandene Inulin macht die Wurzeln, ähnlich wie jene des Topinambur, für Diabetiker geeignet. In Ostasien existiert sogar eine Zuchtform der Klette: Arcium lappa var. edule (Japanische Klettenwurzel). Ihre Pfahlwurzeln können eine Länge von 1,5 m erreichen.

Kletten als Heilpflanzen

Hauptsächlich die drei hier genannten Klettenarten, ihre Hybriden und seltener andere Arten werden für Heilzwecke angebaut. Verwendet wird hauptsächlich die Wurzel, die allerdings erst im Herbst nach der Blüte gewonnen wird. Ein Tee aus der Wurzel soll gegen Gallensteine, Leberleiden, Rheuma, Gicht, Akne, Magenbeschwerden und Blasenentzündung helfen. Darüber hinaus hat er abführende und harntreibende Eigenschaften. Auch auf die Gebärmutter wirkt er stimulierend, so dass er nicht während der Schwangerschaft angewendet werden sollte.

Äußerlich angewendet kann Klettenwurzel-Tee die Heilung von Hautproblemen wie Akne, Pickel, Mitesser, Hautflechten, Wunden und Ekzemen beschleunigen. Das Öl aus der Klettenwurzel wird gegen Haarausfall eingesetzt.

Historische Veröffentlichungen

Dioskurides (1. Jh. n. Chr.) berichtete in seiner Materia medica über ein Arktion, welches Blätter wie eine Königskerze habe, eine zarte weiße Wurzel sowie einen weichen Stängel. Besser zur Klette passt seine Beschreibung des Arkeion. Es habe kürbisartige, aber größere und rauere Blätter und eine große Wurzel die innen weiß und außen schwarz sei.

Plinius (ca. 23–79 n. Chr.) schrieb über Lappa, die sich anhängen würde, die Blüte sei bei ihr nicht sichtbar, sondern die Samen würden, ähnlich wie bei lebend gebärenden Tieren, in der Hülle reifen. Ferner erwähnt er ein Arcium, dessen Beschreibung sich weitgehend mit Dioskurides’ Arkeion deckt und auch Persolata genannt würde.

Hildegard von Bingen (1098–1179) hielt die Klettenwurzeln für unnütz, die Blätter, in Wein gekocht, würden allerdings gegen Steine im Körper helfen. Die Blütenkörbe, zusammen mit einer Schnecke, der man das Haus entfernt hat, sollen pulverisiert gegen Geschwüre am Kopf wirken.

Leonhart Fuchs (1501–1566) erwähnte, dass die „Groß Klette" von den Griechen auch Arcium bzw. Prosopium oder auf Latein Personatia genannt würde. Die Wurzel gemeinsam mit den Nüssen der Zirbelkiefer zerstoßen, würden gegen Schmerzen in den Gelenken helfen und jenen, die Blut und Eiter auswerfen. Die Blätter mit Salz zerstoßen und aufgelegt würden gegen Tierbisse helfen. Zusammen mit Eiklar würden sie Brandwunden heilen.

Der Klettverschluss

Der schweizerische Ingenieur Georges de Mestral (1907–1990) entwickelte ein den Kletten abgeschautes Verschlusssystem, das aus zwei verschiedenen Bändern besteht. Eines besitzt viele kleine Haken an der Oberfläche, das andere sehr viele kleine Schlaufen. Presst man die Bänder aufeinander, verhaken sich die Strukturen ineinander, ähnlich wie die Hüllblätter der Kletten in Haaren oder Textilien.