Stendelwurzen, Sitter |

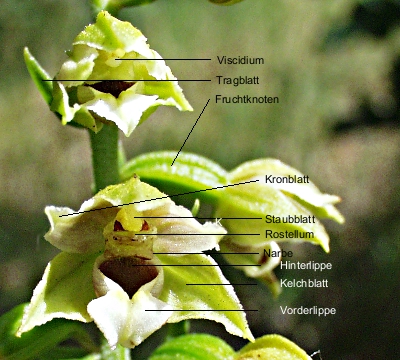

Blütenorgane der Stendelwurz (Epipactis)

Blätter der Breitblättrigen Ständelwurz...

und ihre Früchte

Oft wird Helleborine mit „Nieswurz“ übersetzt, was allerdings nicht viel weiter hilft, denn um die Verwirrung komplett zu machen, werden sowohl der Germer als auch die Christrose als Nieswurz bezeichnet. Johann Gottfried Zinn, wie zuvor auch Linné, vermuteten sogar eine dritte Art hinter den Namen Epipactis bzw. Helleborine und so übertrug Zinn Epipactis 1757 in seinem Werk Catalogus Plantarum Horti Academici et Agri Gottingensis auf eine Orchideengattung und beschrieb sie dort. 1769 ordnete Heinrich Johann Nepomuk Edler von Crantz die von Linné 1753 als Serapias helleborine beschriebene Breitblättrige Stendelwurz in die von Zinn etablierte Gattung ein.

Der deutsche Name beruht angeblich darauf, dass man den Pflanzen dieser Gattung eine aphrodisierende Wirkung zuschrieb, so dass die Duden-Redaktion im Zuge der Rechtschreibreform sogar die Schreibweise „Ständelwurz“ vorschlägt, da sich der Name von „Ständer“ ableite.

Die um die 75 Arten zählende Gattung ist hauptsächlich in den gemäßigten Zonen Europas und Asiens verbreitet. Auch in Nordamerika und im tropischen Afrika kommen Epipactis-Arten vor.

Die Orchideen dieser Gattung sind ausdauernde, terrestrische Kräuter mit kurzem, kriechendem Wurzelstock. Der beblätterte Stängel ist aufrecht. Die einfachen, parallelnervigen und wechselständigen Blätter sind breit elliptisch bis linear-lanzettlich.

Der Blütenstand ist eine endständige Traube. Die meist nickenden Blüten besitzen ein häutiges oder laubblattähnliches Tragblatt. Bei den meisten Arten dreht sich die Knospe während des Erblühens (Anthese) um 180° (Resupination). Die 3 ähnlich aussehenden, länglichen und zugespitzten Kelch- und Kronblätter sind meist frei.

Das untere Kronblatt bildet eine deutliche Lippe aus, die in Vorder- und Hinterlippe unterteilt ist. Die Vorderlippe ist manchmal 3-lappig und die Hinterlippe oft schüsselförmig. Die Columna (Verwachsung von Staubblatt und Narbe) ist kurz und unter der Staubblattkappe verbergen sich 4 Pollenbündel (Pollinien). Das Rostellum (Klebdrüse) ist meist groß, sehr selten fehlt es.

Das Rostellum produziert das Viscidium, das nur bei insektenbestäubten Arten vorhanden ist. Es ist ein Tropfen klebriger Flüssigkeit, der dazu dient, die Pollinien dem bestäubenden Insekt anzuheften. Der unterständige Fruchtknoten bildet nach Selbst- oder Insektenbestäubung (meist durch Wespen) eine ovale, meist nickende Samenkapsel mit unzähligen, winzigen Samen aus.

| Blütenformel meist: |

| ↓ K3 C3 [A(1+0) G(3)] unterständig |

Die Epipactis-Arten werden in 5 Sektionen eingeteilt: Arthrochilium mit der einzigen Art E. palustris, Cymbochilium, ebenfalls nur mit einer Art, Epipactis, Ripariphilae und Rhytidochilum.

Insektenanlockung

Manche Stendelwurz-Arten locken bestäubende Insekten, hauptsächlich Faltenwespen, durch Duftstoffe an, die manche Pflanzen bei Fraßschäden aussenden. Die Wespen erwarten Beute in Form von Insekten oder deren Larven und fliegen die Pflanzen an. Dort werden sie zum zweiten Mal angelockt, nämlich durch den Blütennektar, der sich im schüsselförmigen hinteren Teil der Lippe befindet und bei älteren Blüten in alkoholische Gärung übergehen kann. Während sich die Wespen betrinken, werden ihnen mithilfe des Klebetropfens die Pollinien angeheftet.

Bedeutung des Artnamens

- helleborine: gr. Elleboros = Name der Nieswurz, helleborine = nieswurzartig

Interessantes am Rande

Epipactis purpurata lus. rosea, eine sehr seltene Spielart der Violetten Stendelwurz (lus.= lusus, Spielart) produziert kein Chlorophyll und ist darum ausschließlich auf ihre Mykorrhiza angewiesen.

Epipactis palustris, die Sumpf-Stendelwurz, ist die einzige in Europa heimische Orchideenart, die in überschwemmten Gebieten bestehen kann.

Stendelwurz-Arten sind keine ausgesprochen populären Kulturpflanzen, dennoch wird die Hybride E. gigantea × palustris gelegentlich für den Garten angeboten.