Kohl, Raps, Rüben |

Rotkohl ist eine beliebte Gemüsebeilage

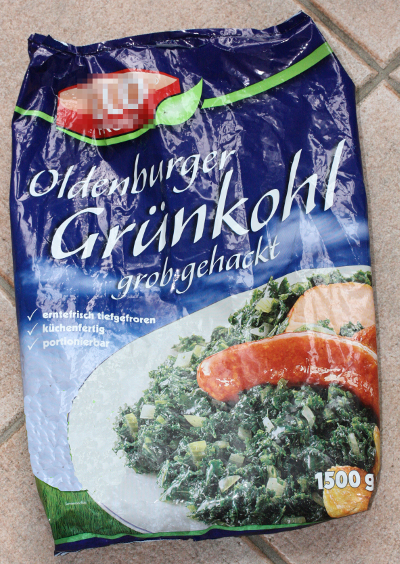

Grünkohl genießt im Emsland quasi Kultstatus

„Non ego item cenam condio, ut alii coqui, qui mihi condita prata in patinis proferunt, boues qui conuiuas faciunt herbasque oggerunt, eas herbas herbis aliis porro condiunt: Apponunt rumicem, brassicam, betam, blitum. Indunt coriandrum, feniculum, alium, atrum holus. Eo laserpici libram pondo diluont. Territur senapis scelera, quae illis qui terunt prius quam triuerunt, oculi ut existelleunt facit."

Frei übersetzt: „Ich bin nicht wie andere Köche, die komplette getrocknete Wiesen servieren, die die Gäste zu Ochsen degradieren. Dieses Heu würzen sie dann mit noch mehr Kräutern, wie Koriander, Fenchel, Knoblauch und Pastinaken. Dann fügen sie Sauerampfer, Kohl, Rüben und Spinat hinzu. Darin lösen sie ein Pfund Silphium auf. Dann folgt der verdammte Senf, der jeden, der die Körner zerdrückt, Tränen in die Augen treibt."

Die Etymologie von Brassica ist unklar. Evtl. stand der keltische Ausdruck für Kohl (Bresic) Pate. Der deutsche Name „Kohl" geht auf das lateinische Caulis (Stängel) zurück. Linné beschrieb 24 Brassica-Arten erstmals wissenschaftlich in seinem Werk Species plantarum (1753).

Die aus etwa 40 Arten bestehende Gattung ist aufgrund der Verwendung vieler Arten als Nutzpflanzen auf der ganzen Welt verbreitet. Es handelt sich um einjährige bis ausdauernde, oft bereifte Kräuter mit schlanken oder knollenförmigen Wurzeln. Seltener handelt es sich um Sträucher oder Halbsträucher. Die aufrechten oder aufsteigenden Stängel sind einfach oder verzweigt. Die grundständigen Blätter sind gestielt, selten bilden sie eine Rosette. Die wechselständigen Stängelblätter sind gestielt oder sitzend bis stängelumfassend. Alle Blätter besitzen einfache bis gelappte Blattspreiten mit ganzrandigen oder gesägten Blatträndern.

Die Blüten besitzen keine Tragblätter und stehen in sich zur Fruchtzeit verlängernden Trauben. Die zwittrigen, gestielten, meist gelben, seltener weißen oder rosafarbenen Blüten sind vierzählig und besitzen 6 Staubblätter. Die eiförmigen bis länglichen Kelchblätter sind aufrecht oder seltener abstehend. Die Kronblätter besitzen einen deutlichen Nagel, der so lang wie oder länger als die Platte sein kann.

Nach Insekten- oder Selbstbestäubung bilden sich mit 2 Klappen aufspringende Schoten mit aufrechten bis zurückgebogenen Fruchtstielen. Schoten linealisch bis länglich, rund, 4-kantig oder leicht abgeflacht, oft etwas knotig. Schnabel meist kegelförmig. Die 4–46 rundlichen, braunen Samen sind meist nur in einer Reihe angeordnet.

| Blütenformel: |

| ·|· K4 C4 A2+4 G(2) oberständig |

Nutzpflanzen

Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Broccoli, Romanesco, Kohlrabi, Blumenkohl, Spitzkohl usw. sind verschiedene Kulturformen von Brassica oleracea. Mairüben und Chinakohl gehörten zu Brassica rapa. Raps und Steckrüben sind Varietäten von Brassica napus. Der Braune Senf (Brassica juncea) wird neben Schwarzem Senf (Brassica nigra) und Sinapis alba, dem Weißen Senf, zur Herstellung verschiedener Senfsorten verwendet.

Historische Veröffentlichungen

Cato der Ältere (234–149 v. Chr.) beschrieb in „De agricultura" (Über den Ackerbau) in einem sehr ausführlichen Kapitel drei verschiedene Kohlsorten, die man heute als Vorläufer von Staudenkohl, Weißkohl und Wirsing ansprechen könnte. Darüber hinaus schrieb er dem Kohl allerlei Heilwirkungen zu, ebenso dem Harn nach dem Verzehr der Pflanzen. Plinius (ca. 23–79 n. Chr.) kannte bereits 7 verschiedene Kohlsorten. In seiner Naturgeschichte zitierte er Cato mit zahlreichen medizinischen Rezepten und den angeblichen Heilkräften des Kohls.

Dioskurides (1. Jh. n. Chr.) unterschied Feldkohl, Gartenkohl und Wilden Kohl. Der Gartenkohl sei, wenn nur kurz gekocht, gut für den Magen. Er würde gegen Zittern und Stumpfsichtigkeit helfen und lindere den Alkoholkater. Neben vielen weiteren Anwendungen könne er auch alte Wunden und Geschwüre heilen.

Hildegard von Bingen (1098–1179) hielt Kohl, insbesondere für schwache und übergewichtige Menschen, für schädlich. Kräftige würden ihn jedoch vertragen.

Leonhart Fuchs (1501–1566) behandelte 5 Kohlsorten, darunter auch Raps. Griechisch hieße der Kohl Crambe, in Apotheken Caulem. Das „Cappeßkraut" (Weißkohl, Kappes) habe seinen Namen von der lateinischen Bezeichnung Caulis capitulatus, da die Blätter zusammenstehen und einen Kopf (lat. caput) formen.

Bedeutung des Artnamens

- napus: Name bei Plinius für die Steckrübe

Interessantes am Rande

-

Wildformen des Kohls sind von der westeuropäischen Atlantikküste, der Nordseeküste und aus dem Mittelmeerraum bekannt. Sie entwickeln eine Traube gelber Blüten. Auch Kulturformen zeigen im 2. Jahr, wenn sie nicht abgeerntet werden, solche Blüten.

- Alle Kohlsorten (Brassica oleracea) lassen sich untereinander kreuzen, so dass eine Vielzahl von Kulturformen entstehen konnten.