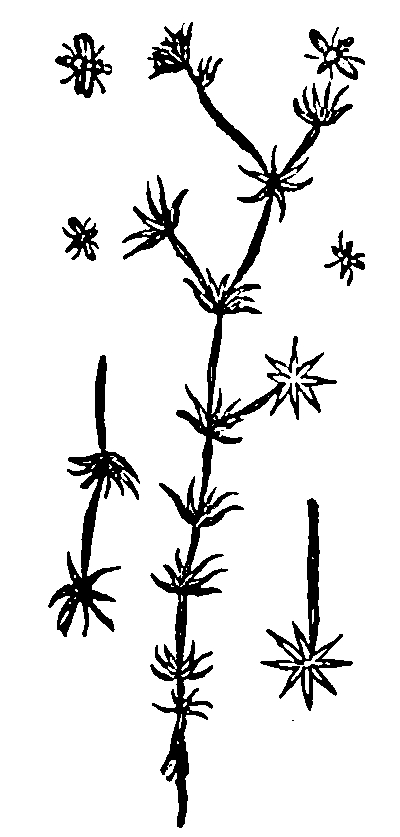

Sternmieren |

Stellaria,

gezeichnet von Jacques

Dalécham

in seinem Werk

Historia generalis plantarum (1615)

Die Vogelmiere (Stellaria media) ist die bekannteste Art der Gattung

Bei

den etwa 175 Arten zählenden Sternmieren, die hauptsächlich in den

gemäßigten und kalten Zonen der Nordhalbkugel beheimatet sind, handelt

es sich um einjährige, zweijährige oder ausdauernde Kräuter mit

schlanken Pfahlwurzeln oder fleischigen Wurzelstöcken. Die aufrechten,

aufsteigenden oder liegenden Stängel sind oft spärlich verzweigt, rund

oder kantig sowie kahl oder behaart. Die gegenständigen, an der Basis

oft miteinander verbundenen Blätter sind eiförmig bis lanzettlich,

flach, meist sitzend, einfach und ganzrandig, spitz oder abgerundet.

Die meist zwittrigen, sternförmigen Blüten stehen in end- oder seltener seitenständigen, lockeren Blütenständen (Zymen), in Dolden oder einzeln in den Blattachseln. Die 4–5 Kelchblätter besitzen meist einen weißen Hautrand, die 4–5 meist weißen Kronblätter sind, wenn vorhanden, oft fast bis zum Grund zweispaltig. Es sind 10 oder weniger Staubblätter vorhanden. Der oberständige, meist aus 3 Fruchtblättern verwachsene Fruchtknoten trägt meist 3 Griffel mit an der Innenseite herablaufenden Narben.

Nach Insekten- oder Selbstbestäubung bildet sich aus dem Fruchtknoten eine eiförmige bis rundliche Kapselfrucht, die sich mit doppelt so vielen Klappen öffnet, wie Griffel vorhanden sind, also meist mit 6. Die bis zu über 20 Samen, meist jedoch weniger, sind ziemlich groß, eiförmig bis rundlich, leicht abgeflacht, braun und meist runzelig. .

| Blütenformel: |

| * K4–5 C4–5 bzw. C0 A4–10 G(2–5) oberst. |

Historische Veröffentlichungen

Hildegard von Bingen (1098 - 1179) behandelt zwei unterschiedliche Sternmieren-Arten, die erste nennt sie „Hunsdarm“, die zweite „Syme“. Man nimmt an, dass mit einer der beiden die Vogel-Sternmiere gemeint ist.

Leonhart Fuchs (1501 - 1566) schrieb über die Große Sternmiere, (Stellaria holostea) die er schlicht als „Graß“ bezeichnet, es handele sich um das Agrostis der Griechen und würde auf Latein Gramen genannt. Er beschreibt sie als Pflanze mit kriechendem Wuchs und vielen Knoten. Die gegenständigen Blätter seien zugespitzt und hart, die Blüten weiß und sternförmig, die 5 Kronblätter besäßen Einkerbungen.

Die Wurzel und das Kraut würde aufgelegt Wunden heilen. Die Wurzel in Wein gekocht solle gegen Bauchweh helfen, sei harntreibend und wirke gegen Blasensteine. Harntreibend seien auch die Samen, die zusätzlich Durchfall heilen sollen. Fuchs empfiehlt das Kraut ebenfalls gegen den Biss giftiger Tiere.

Bedeutung der Artnamen

- alsine: Pflanzenname bei Plinius (gr. alsos = Hain), als Gattungsname von Linné verwendet

- aquatica: lat. aquaticus = im oder am Wasser lebend

- graminea: lat. gramineus = grasartig (Blätter)

- holostea: gr. holos = ganz, gr. osteon = Knochen (knochenfarbig)

- media: lat. media = die mittlere, in der Mitte stehend (bezieht sich auf die Höhe)

- nemorum: lat. nemorum = Wald-

- palustris: lat. paluster = Sumpf-

Interessantes am Rande

Im Gegensatz zu den Mieren (Minuartia) mit ganzrandigen Kronblättern, sind sie bei den Sternmieren meist fast bis zum Grund gespalten, sodass sie wie 10 erscheinen.

Die ähnlichen Hornkräuter (Cerastium) besitzen nur bis zur Mitte eingeschnittene Kronblätter.